1672年 MGの初めての症例報告

トーマス・ウィリスは、著書『Anima Brutorum』の中で、重症筋無力症を臨床概念として初めて報告・記述しました。本書ではある女性患者さんの描写として「四肢の筋力低下と構音障害。はじめは普通に話すのだが、長く話していると話すことができなくなる。しかし、1~2時間経つと再び話すことができるようになる」と記されています。しかし、この最初の報告からMGへの理解が進むまでには、さらに200年を要しました1。

MGが初めて症例として報告されたのは、なんと約350年前のこと。そこから現在に至るまで、私たちは研究を重ねて診断や治療方法を生み出しながら、MGとともに歴史を歩み続けてきています。ここでは、MGがこれまでどのような歴史をたどってきたのかをご紹介するとともに、MGを患っていたと言われている著名な人たちもあわせてご紹介します。

トーマス・ウィリスは、著書『Anima Brutorum』の中で、重症筋無力症を臨床概念として初めて報告・記述しました。本書ではある女性患者さんの描写として「四肢の筋力低下と構音障害。はじめは普通に話すのだが、長く話していると話すことができなくなる。しかし、1~2時間経つと再び話すことができるようになる」と記されています。しかし、この最初の報告からMGへの理解が進むまでには、さらに200年を要しました1。

サミュエル・ウィルクスは、ロンドンのGuy's Hospitalで原因不明の変動する筋力低下がある少女を治療した後、重症筋無力症に関して初めて記述しました1。

ヴィルヘルム・ハインリヒ・エルプによる1879年の論文において、眼瞼下垂、咀嚼・嚥下障害、頸部の筋力低下を伴う3症例が報告されました。エルプが記述したこうした症状は、これまで記述されたことのなかった新たな疾患を示唆するものでした1。

フリードリヒ・ジョリーは、筋力の低下と回復を繰り返す10代の少年2例の症状を説明するため「偽性麻痺性 重症筋無力症(Myasthenia Gravis)」という言葉を初めて使用しました。

ベルリン精神神経学会は、以前の名前の「偽性麻痺性重症筋無力症」から「偽性麻痺性」という言葉を削除しました。 この言葉は元々、体の構造変化がないことを示すために使用されていました。 2年後、「医学の原則と実践(the Principles and Practice of Medicine)」が更新され、「重症筋無力症」という現在の用語が採用されました1。

メアリー・ウォーカー医師は、MGの症状が植物中毒似ていることに気づき、この疾患の発生源が神経筋接合部にあると考えました。彼女は実験的な手法を用いて、筋肉の機能が一時的に改善されることを患者の一人で確認しました。ウォーカーの発見は、サー・ヘンリー・デールとW. フェルドバーグが、抗アセチルコリン受容体抗体が神経筋接合部で放出され、筋収縮を阻害することを初めて証明した時期と重なっています2。

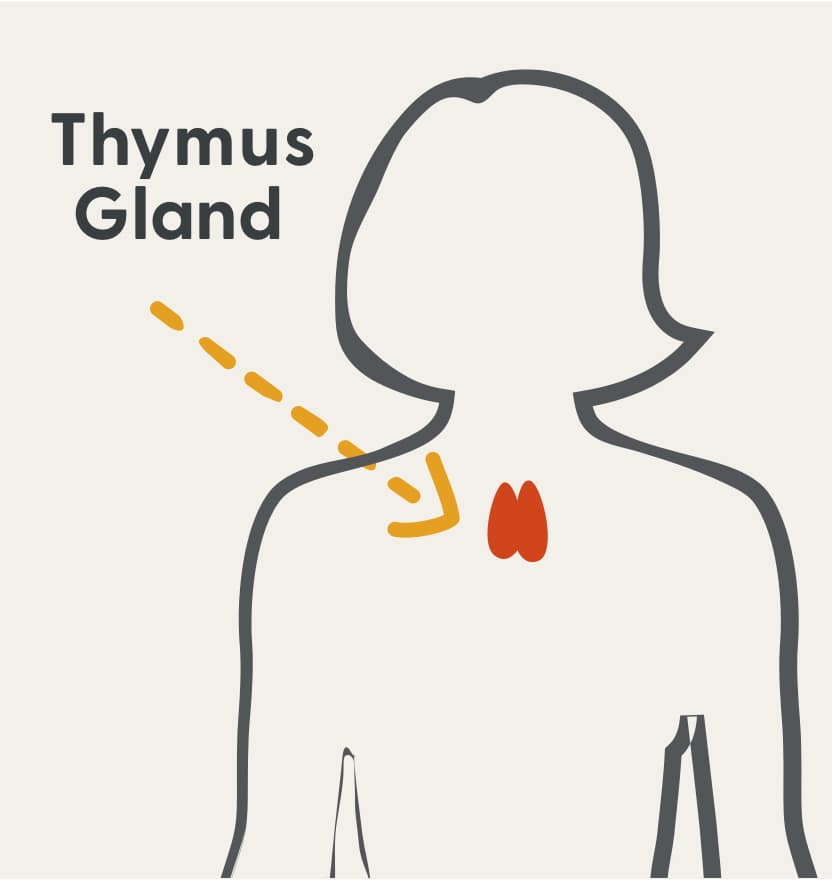

アルフレッド・ブラロックは、患者の胸腺に見つかった腫瘍を摘出したところ、結果が良好であったことから、胸腺とMGとの関連性を立証しました1。胸腺は免疫系に属する器官で、胸腺を摘出すること(胸腺摘除術)がその後、治療選択肢の1つとして検討されました3。

神経筋接合部におけるアセチルコリン受容体抗体などを標的とした抗体除去療法が発見され、A.J. ピンチング、D.K. ピーターズおよびジョン・ニューサムーデイビスが3人の患者の症状改善を報告しました。メアリーウォーカーが1934年既に神経筋接合部が病気の起源の場所であることを示していました4。

アイスパックテストは、血液検査を待たずに、眼筋型MG(眼球やまぶたに関連するMG)の症状を呈する患者の診断に役立ちます。 アイスパックを2〜5分間押し当てた後の眼瞼下垂の一時的な改善により、医師は症状の原因として他の神経筋疾患を除外することができます5。

アメリカ重症筋無力症財団(MGFA)は、MGとともに生きる方たちを対象とした治療ガイダンスを作成するため、国内外の15名の専門家からなるタスクフォースを選任しました。タスクフォースは、初めて国際的に認められた標準治療に関するガイドラインを発表し6、最近、新たに2020年版を公開しました7。

日本神経学会監修、「重症筋無力症診療ガイドライン」作成委員会により「重症筋無力症診療ガイドライン2014」が発行されました。

各国の16名の専門家からなるグループから、MG患者さんの治療にあたる医師に向けた新しい提言「International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis: 2020 Update(重症筋無力症の管理に関する国際コンセンサスガイダンス:2020年版)」が公開されました。このガイダンスは医師が医師向けに作成したものです7。

アメリカのTVドラマ『サンセット77』の私立探偵役として愛され、1965年にMGと診断されました。女優アン・マーグレットと結婚し、二人はハリウッドでも有名なカップルでした8。

シェイクスピア劇をはじめ、『嵐が丘』などの古典作品への出演や、英国のナショナル・シアターの創設ディレクターであり、名優として知られる彼女は、MGを患っていたと言われています9。

20世紀を代表するギリシャの海運王であり、ジャッキー・ケネディの2番目の夫でした。晩年、彼はMGと診断され、69歳のときに呼吸不全を起こしました10。

歌舞伎、映画、テレビに舞台と活躍し、戦後の日本を代表する人気スター。映画では『一心太助』シリーズや『宮本武蔵』シリーズ、テレビでは『子連れ狼』などの代表作があります。1982年に歌舞伎公演中に倒れて緊急入院、MGと診断されました。手術と長い闘病生活を送りますが、舞台やテレビ時代劇で復活を果たしました。

料理のアカデミー賞ともいわれているジェームズ・ビアード賞の受賞者であるショーン・ブロックは、MGとともに過ごしています。彼は、Netflixの人気ドキュメンタリー・シリーズ『シェフのテーブル』のシリーズ6に登場。このエピソードでは、シェフである彼のMGとの歩みが、南部料理と本場の地元食材への情熱とともに紹介されています。今も、MGの啓発のために、料理の紹介や自身のストリーを紹介しています。

作家のA.A. ミルンが息子のために執筆した『くまのプーさん』。主人公のモデルとなった作者の息子クリストファー・ロビンは、晩年にMGを患っていました11。

『白雪姫』に登場する7人のこびとのひとり「スリーピー」は、ウォルト・ディズニーのMGを患っていた友人がモデルになっていると言われています。映画の中のスリーピーは、起きるのに必死でいつも瞼が落ちそうな姿が描かれています12。

免疫機能に異常が生じて過剰に免疫細胞が反応することからMGを発症します。MGは遺伝しない(親から子へ伝わることはない)と言われており、伝染することもありません。年齢や人種にかかわらず発症しますが、20~30歳の女性と50~60歳の男性にやや多く見られます。

「重症筋無力症(MG)患者に対する実態・意識調査2022」が、「一般社団法人 全国筋無力症友の会」および「NPO法人 筋無力症患者会」の協力のもと、argenxジャパン株式会社によって実施されました。

全身の筋力が低下する難病 重症筋無力症。見た目では判断できないMGについて多くの方に知ってもらうため、患者さんと協力しマンガを作成しました。MG-unitedではYoutube動画とデジタルブックの2つの形でご覧いただけます。